気候変動

気候変動に対する認識

2015年に採択されたパリ協定では、世界の平均気温を、産業革命前と比較して2℃未満(努力目標1.5℃)の上昇に抑え、21世紀後半には温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが、共通目標とされました。これにより、今後、温室効果ガスの排出を削減する国際的な枠組みや国内外での排出規制等の政策の強化等をはじめとして、社会経済の脱炭素化への大幅な移行が予想されます。

本投資法人の資産運用会社は、そのような社会全体の持続可能性(サステナビリティ)に対する関心の高まりを踏まえ、気候変動課題への対応を含めたサステナビリティ・ESG課題への取り組みが本投資法人の中長期的な企業競争力の強化と投資主価値の向上に資するという考えのもと、ESG課題への取り組みを推進しています。

中でも、気候変動がもたらす社会経済の変化、地球環境の物理的変化に対する強靭性・回復力(レジリエンス)を高めていくことは、本投資法人の持続可能かつ安定的な収益を長期的に確保するために必要不可欠であると認識しています。

TCFD提言への賛同表明及びTCFDコンソーシアムへの参加

本資産運用会社は、気候変動課題に関する情報開示を推進するため、2022年2月にTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明し、また、日本国内における多くのTCFD賛同企業等が参加する「TCFDコンソーシアム」にも参加しています。

TCFDコンソーシアムにおいては、TCFD提言へ賛同する企業や金融機関等が一体となって取り組みを推進し、企業の効果的な情報開示や開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取り組みについて議論されています。同コンソーシアムへの参加を通じて、賛同企業との対話や好事例等の情報収集を行い、TCFD提言に即した気候関連財務情報開示を進めてまいります。

TCFD提言に基づく開示

ガバナンス

本資産運用会社は、気候変動課題への対応を含むサステナビリティ・ESG課題への取り組みを継続的かつ組織的に推進するために、サステナビリティ推進体制を整備しています。体制の詳細については、「方針・推進体制」のページをご参照ください。

戦略

1.シナリオ分析の実施

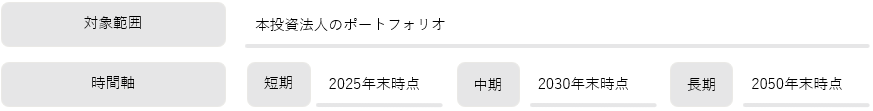

本資産運用会社は、気候変動関連リスクが本投資法人のポートフォリオに与える影響(リスクと機会)を特定・評価し、それらを事業戦略へ考慮するため、1.5℃シナリオと4℃シナリオに分けてシナリオ分析を実施しました。

<シナリオ分析の条件>

| 気候変動関連リスクの分類 | 参照した主な情報源 | ||

|---|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | ||

| 移行リスク | 社会・経済が脱炭素化することに伴う新たな規制、税制、技術等によって生じるリスク | IEA(国際エネルギー機関) World Energy Outlook 2020 NZE2050 |

IEA World Energy Outlook 2020 STEPS |

| 物理的リスク | 自然災害の激甚化や気候パターンの長期的なシフト等、気候変動による直接的な事業被害が発生するリスク | IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)第5次報告書 RCP2.6 |

IPCC第5次報告書 RCP8.5 |

<各シナリオの概要>

2.リスク及び機会の特定と評価

本資産運用会社では、シナリオ分析を踏まえ、リスクと機会の特定とそれらの本投資法人のポートフォリオへの影響を下表のとおり評価しました。

| 発生事象 | 区分 | 財務的影響 | 財務的影響の程度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |||||||

| 短期 | 中/長期 | 短期 | 中/長期 | |||||

| 移 行 リ ス ク ・ 機 会 |

政策・法規制 | 炭素税の導入 排出量取引制度の進展 |

リスク |

・税負担コストの増加 ・物件の再エネ化を推進するためのコストの増加 ・排出権購入・排出量抑制コストの増加 |

中 | 大 | 小 | 小 |

| 技術 | 再エネ・省エネ技術の高度化 | リスク | ・新技術導入コストの増加 | 小 | 小 | 小 | 小 | |

| 機会 |

・新技術導入により外部から調達する光熱費の削減 ・再エネの販売による収入の増加 |

小 | 中 | 小 | 小 | |||

| 市場 | テナントの行動変化 | リスク | ・環境性能が低い物件に対する需要低下による賃料水準の低下 |

中 | 大 | 中 | 中 | |

| 機会 | ・環境性能が高い物件に対する需要拡大による賃料水準の向上 |

中 | 中 | 小 | 中 | |||

| 投資家・レンダーの行動変化 | リスク | ・ESGの取り組みに対する評価の低下による資金調達コストの上昇 |

小 | 大 | 小 | 小 | ||

| 機会 | ・ESGの取り組みに対する評価の向上による資金調達コストの低下 |

小 | 中 | 小 | 小 | |||

| 評判 | 地域コミュニティからの評判の変化 | リスク | ・地域ブランド毀損による損害賠償の発生 ・物件イメージの低下に伴うオペレーション停止による損害賠償の発生 |

大 | 大 | 小 | 小 | |

| 機会 | ・物件イメージの向上に伴う雇用確保の優位性の高まりによる賃料水準の上昇 |

中 | 大 | 中 | 中 | |||

| 物 理 的 リ ス ク |

急性 | 河川氾濫や台風等の自然災害による物件被害の増加 | リスク | ・修繕費、保険料等の増加 ・物件の被災による営業の機会損失 |

中 | 中 | 中 | 大 |

| 河川氾濫や台風等の自然災害に伴う物件損壊による第三者への被害の発生 | リスク | ・損害賠償請求の発生 |

小 | 中 | 大 | 大 | ||

| 慢性 | 平均気温上昇、猛暑日や極寒日等の極端な気候の増加 | リスク | ・空調利用の増加による光熱費、修繕費等の増加 |

小 | 小 | 小 | 中 | |

3.気候変動関連リスクへの対応策

| 移行リスク・機会 |

|

| 物理的リスク |

|

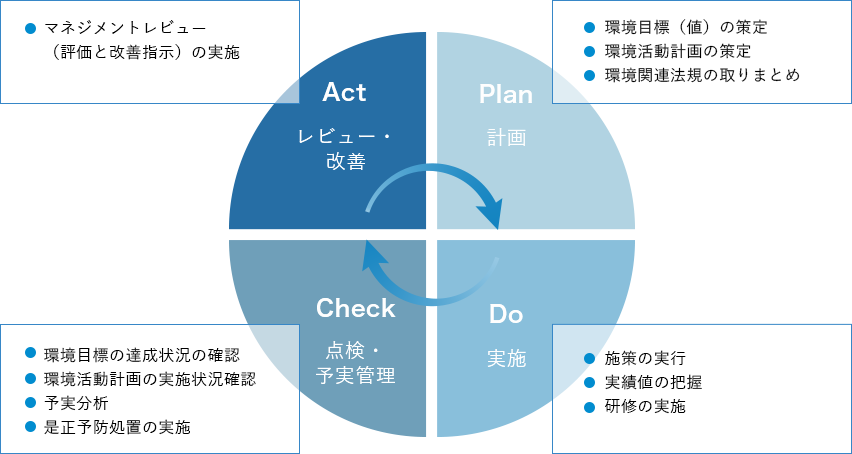

リスク管理

本資産運用会社は、気候変動課題への対応を含むサステナビリティ・ESG課題への取り組みを継続的かつ組織的に推進するための体制を整備しています。原則として3か月に1回以上開催する本資産運用会社のサステナビリティ推進会議において、気候変動関連リスクを含むサステナビリティに関連したリスク全般の評価・管理、各種目標・対応策に対する進捗管理を実施しています。

また、重要な環境課題に対する個別の細則を設け、環境負荷低減のための具体的な施策を定めています。

そして、「EMS運用に関する細則」において、「サステナビリティ方針」をはじめとする、サステナビリティ推進に関する各規程や細則を運用するための体制・プロセスを定めており、代表取締役社長を参加者に含むサステナビリティ推進会議を通じて、各施策の深化等に取り組んでいます。

PDCAサイクルに基づくEMSイメージ図

指標と目標

本資産運用会社は、リスクと機会を管理・モニタリングするため、新たに以下の目標等を設定し、実績を把握しています。

温室効果ガス排出量

ポートフォリオのエネルギー消費に由来する年間排出量原単位(マーケット基準)(t-CO2e/㎡)を、2030年度までに2019年度対比で46%を削減します。

環境関連データ把握率

ポートフォリオ不動産における年間エネルギーデータ(使用エネルギー量、再生可能エネルギー生成量)、年間温室効果ガス排出データ及び水使用量の把握率について、2027年度まで100%を維持します。

グリーンビルディング認証取得率

グリーンビルディング適格クライテリア(注2)の物件を、2027年度までにポートフォリオの95%以上(延床面積ベース)とします。

実績については、「環境」のページをご参照ください。

| 注1: | 各年度の算定期間は4月1日から3月31日とし、2019年度であれば2019年4月1日から2020年3月31日までを指します。 |

|---|---|

| 注2: | 本投資法人におけるグリーンビルディングに係る適格クライテリアは、DBJ Green Building認証(5つ星又は4つ星)、CASBEE認証(Sランク又はAランク)又はBELS評価(5つ星又は4つ星)であり、当該認証又は評価のいずれかを取得若しくは更新済又は今後取得若しくは更新予定の物件が、グリーンビルディングに該当します。 |